Belanda akan mengembalikan sekitar 30.000 artefak bersejarah ke Indonesia, sebuah langkah penting dalam upaya dekolonisasi dan rekonsiliasi sejarah. Di antara ribuan artefak tersebut, terdapat sekitar 28.000 fragmen tulang dan fosil yang merupakan bagian dari koleksi Pithecanthropus Erectus, atau yang lebih dikenal sebagai ‘Manusia Jawa’. Koleksi monumental ini, yang juga disebut sebagai ‘Koleksi Dubois’, merupakan temuan penting dalam dunia paleontologi, namun menyimpan sejarah kelam eksploitasi kolonial.

Keputusan pengembalian Koleksi Dubois ini didasarkan pada rekomendasi dari Komite Koleksi Kolonial di Belanda. Komite tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah Belanda tidak pernah memiliki hak yang sah atas koleksi tersebut. Lebih lanjut, komite meyakini bahwa fosil-fosil tersebut diperoleh tanpa persetujuan dari masyarakat setempat dan melalui cara-cara yang penuh paksaan, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang mendalam. Oleh karena itu, komite merekomendasikan pengembalian Koleksi Dubois ke Indonesia tanpa syarat apapun.

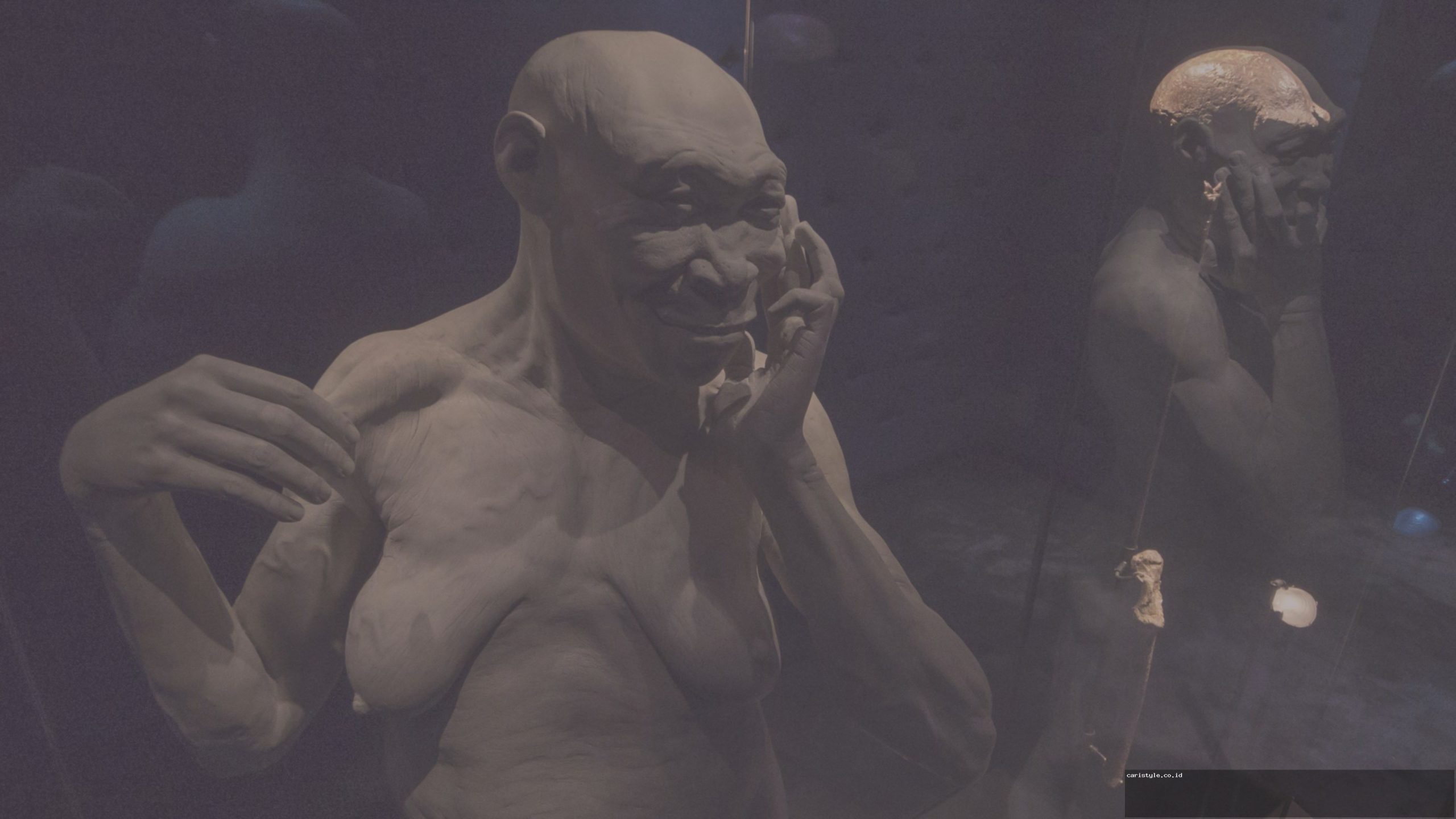

Indonesia sendiri telah mengajukan permohonan resmi untuk pengembalian Koleksi Dubois pada 1 Juli 2022. Koleksi ini meliputi berbagai fragmen penting, termasuk tengkorak, gigi geraham, dan tulang paha dari Pithecanthropus Erectus. Selama ini, Koleksi Dubois menjadi bagian dari koleksi nasional Belanda dan dikelola oleh Naturalis Biodiversity Center di Leiden.

Kabar baik ini disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah kunjungannya ke Belanda pada Jumat (26/09). Prabowo diterima oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag. “30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira ini adalah iktikad baik dari Belanda untuk memelihara hubungan baik kita,” kata Prabowo setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, seperti yang disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Gouke Moes, telah menyerahkan surat resmi kepada Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, terkait persetujuan pengembalian ini. “Kami akan memastikan proses transfer berjalan lancar. Indonesia dan Belanda meyakini koleksi ini penting menjadi sumber penelitian ilmiah. Ini juga babak baru terkait kolaborasi budaya dan ilmiah yang kuat antar dua negara,” ujar Moes dalam pernyataan resminya.

Sebelumnya, pada tahun 2023, Belanda juga telah mengembalikan sebanyak 472 benda bersejarah Indonesia, termasuk sebilah keris Klungkung, empat arca Candi Singhasari, 132 Koleksi Pita Maha, dan 335 harta jarahan Ekspedisi Lombok tahun 1894. Kemudian, pada tahun 2024, sebanyak 356 artefak kembali dipulangkan. Banyak dari benda-benda bersejarah ini kemudian dipamerkan di Museum Nasional Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung warisan budaya mereka.

Kepulangan Koleksi Dubois ini menandai kali keenam Belanda mengembalikan benda-benda bersejarah ke Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite Koleksi Kolonial. Proses ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengakui dan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi selama masa kolonialisme.

Siapa Sebenarnya Eugène Dubois?

Sosok penting di balik penemuan ‘Manusia Jawa’ adalah Eugène Dubois, seorang dokter Belanda yang lahir pada tahun 1858. Dubois memiliki ambisi besar untuk membuktikan teori evolusi manusia setelah membaca publikasi dari Charles Darwin. Ia berupaya untuk menemukan “missing link” atau mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia purba dari kera melalui bukti-bukti fosil.

Indonesia, yang kala itu masih bernama Hindia Belanda, menjadi target penelitiannya karena Dubois meyakini bahwa asal-usul manusia berada di Asia. Penjajahan Belanda di Indonesia dianggapnya sebagai faktor yang dapat mempermudah upayanya. Ia kemudian mendaftar sebagai dokter militer di militer Hindia Belanda (KNIL).

Setelah tiba di Sumatra pada 11 Desember 1887, lulusan University of Amsterdam ini mendedikasikan seluruh waktunya untuk mencari fosil. Di Goa Lidah Ayer, Sumatra, ia menemukan fosil Homo Sapiens berusia antara 63.000 hingga 73.000 tahun. Namun, Dubois merasa tidak puas dan berniat untuk memperluas wilayah penelitiannya.

Laporan dari Naturalis menyebutkan bahwa Dubois mendapatkan dukungan penuh dari otoritas Belanda untuk ekspedisinya, karena mereka meyakini manfaatnya bagi dunia sains dan sejarah. Ia bahkan didampingi oleh dua kopral dari KNIL, yaitu Gertardus Kriele dan Anthonie de Winter.

Pada tahun 1889, Dubois ditempatkan di Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Perindustrian Hindia Belanda, yang memberinya keleluasaan yang lebih besar untuk melanjutkan ekspedisinya. Sekitar tahun 1890, fokusnya beralih ke Jawa, khususnya di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Alih-alih menjelajahi situs baru, Dubois memilih untuk melakukan penggalian di lokasi yang sudah lama diketahui dan diteliti oleh Raden Saleh berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Dari laporan Naturalis, disebutkan bahwa “Akhirnya berhasil ditemukan di situs Trinil di sepanjang Sungai Solo dengan bantuan dua perwira, sejumlah pekerja lokal, dan 30 hingga 40 tahanan. Tidak hanya ditemukan fosil spesies hewan prasejarah, tapi juga gigi monyet (1891), tengkorak monyet (1891), dan tulang paha yang relatif modern (1892).”

Awalnya, Dubois mengaitkan penemuan ini dengan spesies baru, yaitu Anthropopithecus Erectus, atau seekor simpanse yang berjalan tegak. Namun, setelah melakukan lebih banyak perbandingan dan meneliti isi otak dari tengkorak temuan tersebut, ia kemudian menciptakan genus dan spesies baru pada tahun 1894, yaitu Pithecanthropus Erectus, atau manusia kera yang berjalan tegak.

Temuan penting ini kemudian dibawanya kembali ke Belanda dan sempat dipamerkan di Paris pada tahun 1900. Dubois bahkan memperoleh gelar Doktor Kehormatan dari almamaternya, University of Amsterdam, untuk bidang botani dan zoologi pada tahun 1897.

Selanjutnya, ia melanjutkan karirnya di bidang paleontologi di Museum Teylers dari tahun 1897 hingga 1928. Dubois tetap aktif melakukan penelitian di bidang yang diminatinya ini. Pada tahun 1911 dan 1920, ia menerbitkan sekitar 27 artikel. Konsistensinya ini membuahkan gelar kebangsawanan dari Kerajaan Belanda.

Nama Dubois termasyhur di dunia paleontologi karena keberhasilannya membuktikan hubungan evolusi antara kera dan manusia melalui temuannya. Namanya pun selalu terpampang di berbagai buku mengenai prasejarah, namun seringkali tanpa mengungkap bagaimana cara ia memperoleh fosil-fosil fenomenal tersebut.

Sisi Kelam di Balik Penemuan Pithecanthropus Erectus

Laporan dari Institut NIOD (sebuah organisasi di Belanda yang berfokus pada arsip-arsip dan pembelajaran sejarah dalam Perang Dunia Kedua), yang disandingkan dengan surat-surat Dubois, mengungkapkan fakta bahwa penemuan fosil Pithecanthropus Erectus yang fenomenal ini meninggalkan luka dan trauma bagi masyarakat setempat akibat eksploitasi dan kekejaman yang dilakukan oleh Dubois dan kroninya.

Sebagai contoh, lokasi penggalian yang sebelumnya pernah dikunjungi oleh Raden Saleh memiliki makna khusus dan nilai mitologis bagi penduduk setempat. Dalam surat Dubois, lokasi penemuan dengan sisa-sisa fosil yang begitu banyak disebut oleh penduduk setempat sebagai “medan perang raksasa”.

Ahli Hukum, Tristam Pascal Moeliono, yang dikutip dalam dokumen Komisi Koleksi Kolonial, menyatakan bahwa sebutan “medan perang raksasa” ini menunjukkan bahwa penduduk setempat, setidaknya di sekitar Trinil, menghargai penemuan arkeologis sebagai bukti keberadaan makhluk mitologis. Bahkan, artefak ini dianggap sebagai harta karun yang memiliki nilai ekonomi untuk diperdagangkan kepada pedagang Tiongkok atau ilmuwan Eropa.

- Ancaman dan Pemaksaan

Kopral Anthonie de Winter, salah satu perwira KNIL yang mendampingi Dubois, menuliskan bahwa sangat sedikit fosil yang ditemukan pada Maret 1891 karena ‘orang China’ telah membeli semua fosil per pikul (setara dengan 62 kilogram) sekitar tiga tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penawaran harganya harus tinggi karena penduduk setempat tidak selalu bersedia berbagi informasi atau menjual temuan mereka. Penolakan ini diduga karena harga yang ditawarkan saat itu rendah. Sebab, fosil-fosil ini juga dianggap menjadi sumber penghasilan bagi penduduk setempat.

Namun, surat-surat Dubois kepada de Winter menunjukkan bahwa kekerasan digunakan untuk memuluskan tujuannya, terutama saat ada resistensi dari penduduk lokal. Salah satunya dalam surat tertanggal 4 April 1891 ketika berada di Kabupaten Pati, 100 kilometer dari Trinil. Saat itu, pemandu dari penduduk setempat menolak menunjukkan lokasi fosil. Akibatnya, ia diancam akan dilaporkan pada kepala daerah setempat, yang membuatnya terpaksa ‘bersedia’.

Surat lainnya tertanggal 27 Juni 1891, de Winter melaporkan kepada Dubois bahwa pengawas atau mandor di Kabupaten Pati memaksa penduduk setempat untuk mencari lokasi-lokasi fosil. Jika mereka tidak menemukannya dalam waktu delapan hari, mereka akan didenda karena mencuri kayu.

- Eksploitasi Pekerja Paksa

Bentuk eksploitasi lainnya adalah penggunaan pekerja paksa. Berdasarkan dekrit resmi tahun 1889, Dubois diberikan 50 pekerja paksa dengan mandor pengawas oleh asisten residen Ngawi, G.A. Hogenraad. Menurut berkas dari Naturalis, gaji pekerja akan dikurangi jika mereka tidak mematuhi perintah. Padahal, mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan tidak layak. Bahkan, Dubois sendiri menggambarkan lokasi penggalian di Trinil sebagai ‘neraka Jawa’.

Sepanjang ekspedisi, para pekerja paksa sering berupaya melarikan diri. Laporan NIOD juga menyebutkan bahwa ada pekerja yang meninggal karena sakit atau kecelakaan. Situasi ini lebih buruk lagi saat di Sumatra. Dubois menganggap sebagian penelitiannya di Sumatra sebagai kegagalan. Menurut dia, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor: kurangnya kerja sama dari penduduk, kendala besar di lapangan, banyak penyakit di kalangan pekerja paksa, kematian seorang insinyur yang bertugas mengawasi, dan Dubois yang jatuh sakit karena hutan-hutan lembap.

- Hukuman dan Kekerasan

Eksploitasi keji ini memicu siasat para penduduk lokal dan para pekerja paksa. Mereka membantu dalam pencarian fosil untuk kemudian sengaja membawanya kabur. Laporan NIOD menyebutkan: “Dalam satu surat kepada Dubois, de Winter menulis ini kali keempat fosil dicuri. De Winter menyimpulkan bahwa pencurian tengkorak gajah pasti dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman karena fosil tersebut digali tanpa meninggalkan jejak sehingga de Winter mencurigai keterlibatan pekerja paksa.”

Pada kesempatan lain, de Winter menangkap seorang pekerja paksa yang mencuri untuk kemudian hasilnya diserahkan pada penduduk setempat. Dalam kasus lainnya, pencurian dilakukan oleh mantan pemandu lokal yang kemudian dihukum tiga bulan penjara.

Sejumlah temuan ini membuat Komisi Koleksi Kolonial menyimpulkan bahwa penggalian yang dilakukan oleh Dubois sarat akan kekerasan, eksploitasi, dan ketidakseimbangan kekuasaan karena konteks sistem kolonial. Apalagi, terbukti jelas bahwa Dubois bekerja atas dukungan rezim kolonial Belanda di Indonesia dan didampingi oleh KNIL.

Sementara itu, terlepas dari motif penduduk setempat dalam mengambil atau menyembunyikan fosil, Komite melihat ini sebagai bentuk penolakan untuk menyetujui penggalian dan pengangkutan fosil. Adapun kerja sama dengan penduduk lokal identik dengan hukuman dan kekerasan.

‘Bukan Sekadar Pemulangan Artefak, tapi Bongkar Narasi Kolonial’

Dosen Arkeologi UGM, Adieyatna Fajri, berpandangan bahwa pemulangan artefak ini merupakan babak awal. Ada pekerjaan rumah besar pada babak selanjutnya, yaitu mendorong narasi dekolonisasi museum sehingga lepas dari perspektif yang dikembangkan oleh penjajah.

“Perlu ditekankan pada agensi lokal Indonesia. Seringnya yang terjadi, kita memulangkan benda-benda itu tapi kemudian benda itu digunakan untuk kepentingan nasionalisme sempit saja,” ucap Fajri. “Katakanlah untuk kebanggaan semata sebagai bangsa yang bagi saya juga menjebak karena hanya semu. Tidak menyentuh akar persoalannya,” tutur Fajri.

Menurut dia, peran museum sebagai tempat tinggal berbagai artefak, termasuk Koleksi Dubois yang akan dipulangkan secara bertahap ini, harus bisa menjadi ruang refleksi terhadap isu-isu sosial. Terlebih dengan latar belakang cerita di balik penemuan fosil-fosil Pithecanthropus Erectus yang kelam, Fajri menekankan pentingnya untuk mengungkapkan bagian ini di ruang pamer museum nanti.

Tujuan dari repatriasi, lanjut dia, bukan sekadar pengembalian artefak, melainkan ingin membongkar kembali narasi kolonial. “Apakah sisi kekejaman dan kekerasan dan eksploitasi masa kolonial perlu ditampilkan? Bagi saya itu justru poin utamanya,” kata Fajri. “Bahwa obyek itu mendorong kita untuk merefleksikan masa kolonialisme. Bahwa kita pernah dijajah dan dieksploitasi. Ini penting agar orang-orang sekarang juga sadar bahwa kita sebagai subyek dan sebagai rakyat itu apakah masih mengalami eksploitasi.”

Fajri, yang kini menempuh pendidikan S3 di NIOD, Belanda, mengatakan bahwa permasalahannya adalah institusi museum di Indonesia masih memproduksi pengetahuan kolonial sehingga tujuan dekolonisasi itu menjadi tidak tercapai. Di sisi lain, beberapa tokoh akademik juga memandang repatriasi sebatas pada obyek penelitian yang menarik.

“Bangsa kita menjadi lebih tahu tentang sejarah dari obyek ini memang betul. Tapi di sisi lain, obyek-obyek yang dikumpulkan dan diambil, diangkut, dirampas oleh Belanda ini punya konteks sejarah yang kelam,” kata Fajri.

Ia pun menyinggung perbedaan perspektif Indonesia dan Belanda terkait tujuan pengembalian benda bersejarah ini. Bagi Belanda, dorongan repatriasi ini muncul karena museum di sana ingin melakukan dekolonisasi institusinya, yang dalam konteks Belanda berarti bertanggung jawab terhadap keterlibatan museum dalam proses kolonisasi yang berdampak buruk pada negara yang dijajah dan juga negaranya.

Sementara itu, bagi Indonesia, narasi yang selalu muncul dalam proses repatriasi lebih banyak pada kembalinya aset budaya bangsa sebagai cermin nasionalisme. Aspek dekolonisasi minim muncul. Bahkan, pada pameran repatriasi di Museum Nasional yang ditampilkan beberapa tahun terakhir ini juga masih kental dengan narasi yang memproduksi pengetahuan kolonial.

Fajri mengingat bahwa Museum Nasional Indonesia pada akhir 2024 menggelar pameran bertajuk “Indonesia, The Oldest Civilization on Earth? 130 Years After Pithecanthropus Erectus“. Momen penting memperingati 130 tahun penemuan “Manusia Jawa” ini lagi-lagi dibungkus dengan narasi kolonial. Sosok Eugène Dubois dipuji dan digambarkan berkontribusi besar dengan penemuannya tanpa menyinggung kisah di baliknya yang menimbulkan trauma bagi bangsa yang dijajah.

“Seringkali kita menganggapnya, ‘oh itu peneliti Belanda saja kok yang murni motivasinya saintifik’. Padahal, sebenarnya ada elemen lain bahwa ketika benda-benda itu dikumpulkan ketika momen penjajahan, konteksnya masuk bagian penjajahan yang sudah pasti eksploitatif,” ucap Fajri.

Contoh lain adalah narasi kolonial terkait naskah Negarakertagama yang disebut diselamatkan oleh J.L.A. Brandes, ilmuwan Belanda yang ikut ekspedisi KNIL di Lombok. Istilah “diselamatkan” ini merupakan contoh narasi kolonial. “Padahal Brandes ke sana tidak menyelamatkan naskah. Dia ikut ekspedisi, ikut menyerang, dan hanya karena dia tertarik dia ambil. Nah, pemaknaan terhadap kolonialisme itu kita masih perlu banyak merefleksikan diri,” ujar Fajri.

Ia pun menyampaikan bahwa upaya dekolonisasi museum bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: mengubah narasi, mengubah storytelling, dan mengubah alurnya. “Yang paling penting dan ingin saya tegaskan adalah memberi agensi. Memberi satu penekanan pada role dari bangsa kita sendiri. Jadi ada provenance research atau riset asal-usul yang aktif terhadap benda yang dipulangkan. Jangan bersumber pada pengetahuan kolonial saja,” kata Fajri.

“Selain dari arsip, bisa melakukan penelusuran atau pelacakan berdasar sumber-sumber lokal. Misalnya, bagaimana sebenarnya penemuan di Trinil. Kita lacak ke sana mungkin masih ada anak-keturunannya, atau ada siapa yang dulu terlibat. Peran-peran dari orang-orang lokal kita mestinya lebih ditonjolkan.”

Bagaimana Perjalanan Koleksi Dubois ke Indonesia?

Berdasarkan dokumen Komite Koleksi Kolonial, terdapat penjelasan lini masa mengenai hak kepemilikan Koleksi Dubois dan permintaan pengembaliannya. Berikut adalah rangkaiannya:

1926

Direktur Layanan Geologi Layanan Pertambangan di Hindia Belanda, Arie Cornelis de Jongh, mendesak pengembalian Koleksi Dubois ke Hindia Belanda. Menurut de Jongh, koleksi itu merupakan “milik tak terbantahkan Pemerintah Hindia”. Ia menganggap koleksi itu penting berkaitan dengan pemetaan geologi Jawa saat itu. Desakan de Jongh ini mulai dipertimbangkan dan menjadi pembahasan.

1931-1933

Dari diskusi di Dewan Rakyat, Departemen Perusahaan Negara menjawab bahwa hak kepemilikan fosil-fosil yang dikumpulkan oleh Dubois atas perintah dan biaya Pemerintah Hindia Belanda, serta tidak pernah dialihkan kepada orang atau lembaga mana pun. Jawaban ini keluar pada 9 Februari 1931.

Namun, pada 6 Juni 1933, Menteri Koloni di Belanda, Hendrikus Colijn, yang juga merupakan perdana menteri, menyatakan bahwa karena syarat pengolahan koleksi oleh Dubois belum terpenuhi, maka pengalihan kepemilikan juga belum bisa ditentukan. Langkah ini sebenarnya diambil juga untuk menekan Dubois agar segera menyelesaikan pengolahan koleksi tersebut. Namun, Dubois yang meninggal pada 16 Desember 1940 belum menyelesaikan pengolahan koleksi tersebut.

1951

Pada tahun ini, permintaan repatriasi mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perdebatan mengenai kepemilikan Koleksi Dubois pun kembali memanas ketika politikus Indonesia, Muhammad Yamin, mendesak pengembalian sejumlah koleksi budaya dan sejarah alam yang penting bagi Indonesia yang merdeka, salah satunya adalah fosil Pithecanthropus Erectus.

“Benda-benda ini adalah benda-benda budaya Indonesia yang memiliki nilai tak terukur bagi Indonesia dan ilmu prasejarah serta antropologi. Tidak adanya benda-benda ini telah menghambat perkembangan penelitian dan pendidikan tinggi secara serius,” kata Yamin dalam wawancara dengan media. Wawancara tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Belanda.

1954

Pada 17 Maret 1954, Yamin, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kembali menegaskan tuntutan pengembalian barang-barang budaya dan fosil Indonesia. Dalam wawancara dengan media lagi, ia menggarisbawahi “termasuk Pithecanthropus Erectus dari Trinil dan lainnya”. Lagi-lagi tidak ditemukan tanggapan dari Pemerintah Belanda.

1968-1978

Direktur Jenderal Kementerian Kebudayaan Indonesia, Ida Bagus Mantra, kembali mengangkat topik repatriasi ini dalam pembicaraan bilateral dengan pemerintah Belanda. Kesepakatan repatriasi sempat terjalin pada tahun 1968. Pada tahun 1972, naskah Negara Kertagama karya Mpu Prapanca dari abad ke-14 diserahkan. Kemudian, atas saran Pemerintah Indonesia, dibentuk tim ahli Indonesia dan Belanda pada tahun 1975. Saat itu, diajukan pengembalian arca Pradnyaparamita, mahkota Lombok, dan benda-benda Pangeran Diponegoro.

Hingga Associated Press menerbitkan laporan pada tahun 1977 mengenai Indonesia yang telah meminta juga pengembalian Koleksi Dubois. Profesor Teuku Jacob, Direktur Indonesian Palaeoanthropological Research Centre, menekankan pentingnya fosil Pithecanthropus Erectus bagi ilmu pengetahuan Indonesia melalui laporan tersebut.

1989

Pada September 1989, Profesor Teuku Jacob kembali mengangkat isu ini di koran Indonesia. Namun, pejabat Belanda menjawab: “Tidak ada permintaan resmi dari Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk menanggapi siaran pers yang terlampir”.

2022

Pada 1 Juli 2022, Indonesia mengajukan permohonan pengembalian Koleksi Dubois. Selain koleksi ini, ada artefak lain juga yang diajukan pengembaliannya. Total ada delapan cluster yang diajukan oleh Dirjen Kebudayaan Indonesia, termasuk Koleksi Dubois.

Beberapa bulan kemudian, pada 17 November 2022, Sekretaris Negara meminta Komite Koleksi Kolonial yang dibentuk secara independen untuk memberikan saran mengenai permintaan pengembalian tersebut.

2023

Pengelola koleksi, Naturalis Biodiversity Center di Leiden, melakukan penelitian atas permintaan Komite mengenai sejarah asal-usul Koleksi Dubois dan menerbitkan laporan pada Juni 2023. Laporan asal-usul itu dibagikan dalam terjemahan bahasa Inggris pada Tim Repatriasi.

Pada Oktober 2023, penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh ahli setelah berkonsultasi dengan pengelola koleksi. Sejumlah informasi perlu dikonfirmasi, termasuk hak kepemilikan hingga permintaan repatriasi yang muncul pada tahun 1951 dan 1970-an. Ini melibatkan peneliti dari Pusat Keahlian Restitusi Institut Studi Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD); ahli hukum, Tristam Pascal Moeliono dan J.E. Jansen; serta peneliti sejarah, Y. Wahyu Pratiwi.

2024

Pada 8 April 2024, Dr. R. Potts, ahli paleoantropologi, ditunjuk sebagai anggota tambahan oleh Sekretaris Negara sesuai dengan saran Komite. Hasil penelitian NIOD, Moeliono, dan Jansen dituangkan dalam tiga laporan terpisah, yang diterima oleh Komite pada Agustus 2024. Ada beberapa poin yang diklarifikasi. Pada 15 Oktober 2024, laporan-laporan tersebut dibagikan kepada pengelola koleksi, yaitu Naturalis dan Tim Repatriasi. Pada 18 November 2024, Naturalis mengirimkan tanggapan terhadap laporan-laporan tersebut kepada Komite.

2025

Tim Repatriasi menyatakan dalam rapat pada 26 Mei 2025 bahwa mereka tidak memiliki pertanyaan atau komentar tambahan terkait laporan-laporan tersebut. Pada 5 September 2025, Komite membahas permohonan pengembalian dan memutuskan bahwa Koleksi Dubois tidak pernah menjadi milik negara Belanda. Komite juga berpendapat bahwa fosil-fosil tersebut diperoleh dengan melawan kehendak penduduk dan menimbulkan kerugian.

Komite juga berpendapat bahwa metadata merupakan bagian integral dari Koleksi Dubois. Karena itu, metadata juga harus diserahkan kepada Indonesia secara terstruktur dalam rangka pemulihan ketidakadilan.

- Mengapa ‘Manusia Jawa’ belum bisa pulang ke Indonesia?

- Belanda pulangkan puluhan benda bersejarah Bali dan Lombok – ‘Kalau Indonesia tidak bisa memanfaatkan, lebih baik tetap di Belanda’

- Belanda pulangkan benda bersejarah Kerajaan Singasari dan Kerajaan Badung Bali – ‘Kami ingin artefak itu dipulangkan ke tempat asal, bukan di Jakarta’

- Belanda miliki ratusan ribu benda bersejarah Indonesia: Akankah segera dikembalikan?

- Pameran ‘Revolusi! Kemerdekaan Indonesia’ di Belanda dan istilah periode ‘Bersiap’ yang memantik polemik

- Apa penyebab kebakaran di Museum Nasional dan bagaimana pengamanan benda bersejarah yang tersisa?

- Fosil manusia purba berusia 140.000 tahun ditemukan di Selat Madura – Bukti ‘pertama’ kehidupan dari benua yang tenggelam

- Temuan sidik jari purba jadi bukti Neanderthal membuat karya seni

- AS kembalikan tiga artefak Majapahit ‘hasil penyelundupan’ senilai Rp6,5 miliar ke Indonesia – Bagaimana sindikat gelap menjarah dan menjual benda bersejarah ke luar negeri?